キャリアブレイク(休職・離職)からの転職実現・転職成功に向けて、キャリアコーチングを依頼して、コーチと二人三脚で自己理解を進めてきました。

前回は、転職活動の「準備編」として「履歴書」「職務経歴書」と「Wantedlyのプロフィール」作成について記事を書きました。

第二回目となる今回は、「企業選定編」として、企業選定と応募に関する内容を書いていきます。

前回の記事はコチラ

コーチングを受けることにした経緯などはコチラ

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

エントリー企業を決めるための3つの選定

転職活動は、最終的に1社に決めて転職することとなります。

最初から転職者が希望する1社に対して、双方の意向がマッチしてそのまま内定を獲得できればそれも良いのですが、実態としては1社だけのエントリーで内定獲得は難しいです。(筆者が調べた限りだと5%〜15%程度の内定獲得率)

また、実際に他の企業の選考を受けていないために、比較することができずに、入った後に

こんなはずじゃなかった・・・。

と思うことも起こり得るため、このような事態を避けるためにも複数社の選考を受けることが鉄則となります。

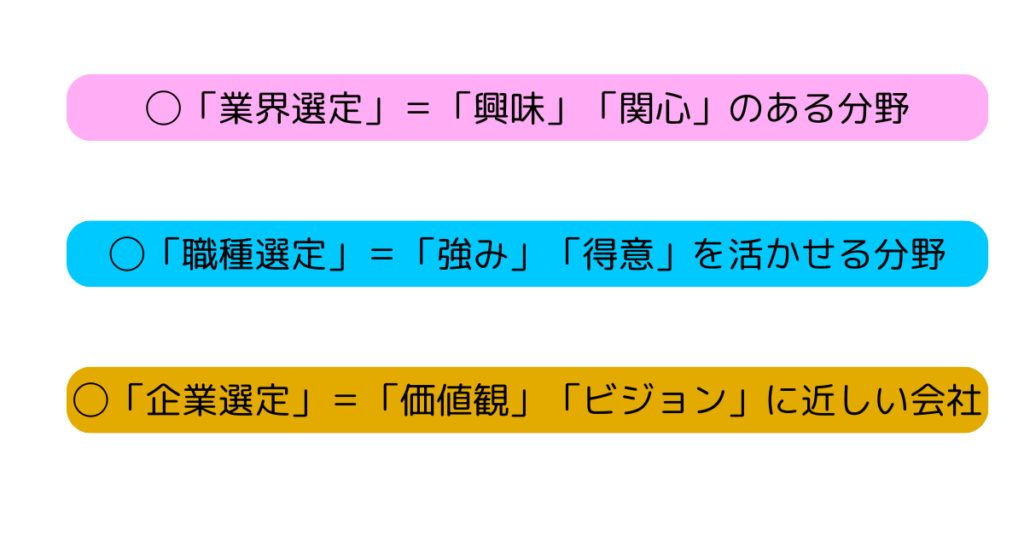

そのエントリーする企業を決めるために、「業界選定」「職種選定」「企業選定」の3つの選定を経て、エントリーを進めていく流れで選定を進めていきました。

業界選定

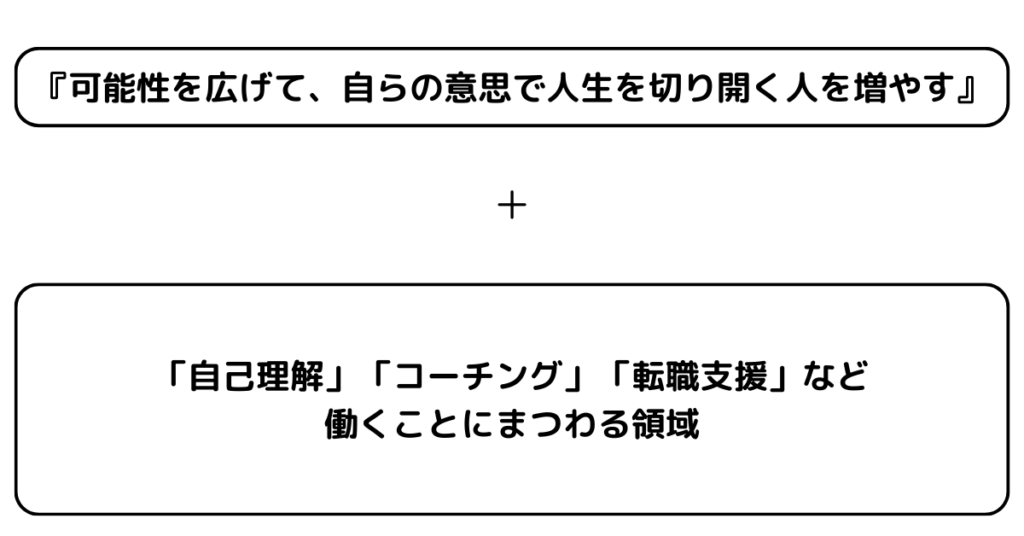

前回の記事でも書きましたが、筆者は仕事を通じて、『可能性を広げて、自らの意思で人生を切り開く人を増やす』ということを実現したいと考えています。(=ビジョン)

そして、ビジョンを実現するための分野、自身の興味関心のある分野として、「自己理解」「コーチング」「転職支援」などの『働くことにまつわる領域』が近しいと考えており、「ビジョンの実現」と「働くことにまつわる領域」2つが「業界選定」の指針となっていました。

上記を満たす業界として、筆者が実現が近しい業界として考えていた業界は以下の通りです。

【510が考えていた業界】

◯HRテック(採用、エンジゲージメント)

◯転職関連(イベント、広告、エージェント)

◯研修(業界・分野特化でなく、ポータブルスキルなど)

◯コーチング

業界選定については、「自分の興味や関心」「自分の求めるもの」「ビジョンの実現」など、「今回の転職活動で自分が実現したいことは何か?」という観点で選定していくものです。

筆者の場合は上述のとおり、「今回の転職活動で自分が実現したいことは何か?」=「自分が実現したいビジョンに近い」+「自分の興味・関心」で絞ったというイメージです。

本来の「業界」という言葉の定義と少し異なるかも知れませんが、筆者のイメージとして、「何をしているか?」という事業内容のイメージで「業界」という言葉を使っています。

職種選定

「業界」を絞り込んだら、次のステップとして「職種」を選定していきました。

「職種」については、コーチから「自分の強みが活かせるか?」という観点を意識するようアドバイスをいただいており、アドバイスと合わせて「自分の経歴ともマッチしているか?」という2つの点から選定を進めていきました。

「自分の強みが活かせるか?」

この点については筆者自身も経験として身に沁みているのですが、得意が活かせない環境ほど短期で限界が近づく可能性が高くなります。

筆者の実例で言いますと、前職に在職中に、自身の強みである「自身で考え、行動する」という能力が全く強みとして活かせなかったという経験をしたことがあります。

上司が「一から十まで指示通りやれ」というマイクロマネジメントを好むタイプだったので、強みが全く活かせず、毎日しんどかったです・・・。

多少つまらない仕事だと思っていても、その仕事を実行できるのであれば、ある程度の期間は働けるかもしれませんが、そもそも仕事自体ができない状態は本人としても会社としても好ましくない状況です。

得意が活かせないことは、『最低限の仕事ができない』=『自身の強みとその仕事のマッチングがない状態』となり、短期でも働くことは困難になります。

何より自分自身がしんどいです。

そして、自分の強みというのは、環境によって弱みにもなり得る表裏一体の特性を持ったものです。

そのため、自分の強みがプラスに働く職種を選ぶために、自己理解や「職務経歴書」を作成する過程で見つけた「自分の得意パターンを活かせる職種とは何か?」という視点で考えていきました。

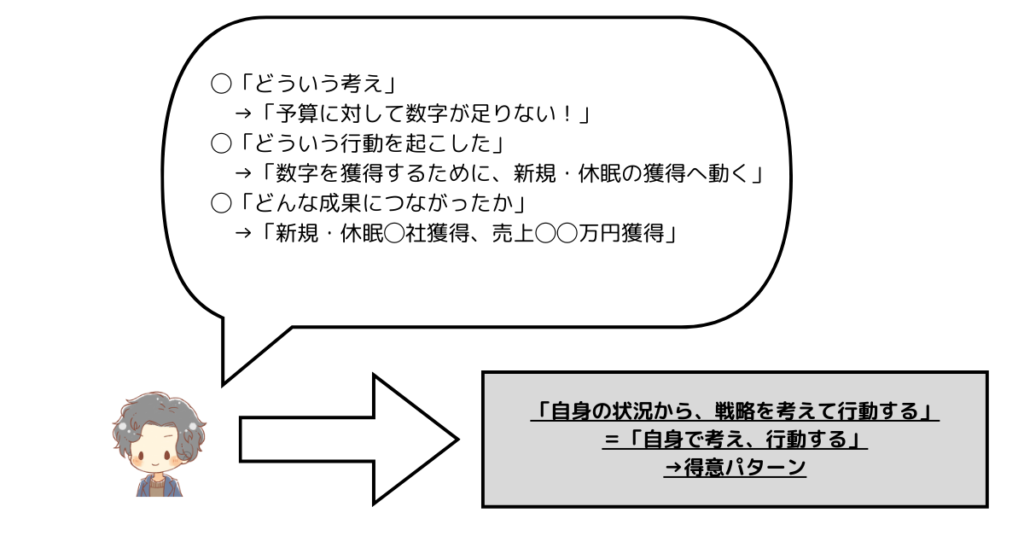

得意パターンとは、自身が結果を出したり、他者に貢献できた経験を「どういう考え」で「どういう行動を起こした」結果、「どんな成果につながったか」という要素を抽象的にしたものです。

筆者の例でいうと、前回の記事で書いた1社目の経験から「自ら考え、行動する」を強みとしており、以下のように考えていました。

さらに、筆者の場合では、前職でこの得意パターンを全く活かせなかったという経験から、得意パターンを発揮するためには、環境選びが重要と考えており、仕事上でもプライベート上でも自分が価値貢献できたと思った環境を分析して、企業選びではその観点も取り入れ、選定を進めていました。

「自分の経歴ともマッチしているか?」

筆者は過去の経歴がバラバラです。

【1社目】電子部品メーカー 営業職 5年

【2社目】道路工事会社 事務職 4年

【3社目】IT企業 営業職 半年

業界につながりもなく、職種についても1つの職種を一貫して経験してきたわけでもないので、「営業5年+半年」「事務4年」という状態です。

この点については、自身の意向と強み、そして過去の営業職と事務職の経験を踏まえて、自分が今後中心としておきたい職種は、営業職など「人と接する仕事」をベースとした職種がマッチしていると考えていたため、職種としては、以下の職種に絞っていく方針としました。

【510が考えていた職種】

◯営業職(カスタマーサクセス)

◯コーチ

◯講師

◯コンサル(採用、人事系)

営業という職種も、昨今では「ザ・モデル型」という営業手法が用いられていることも多く、この中でもどのポジションがマッチしているかということも考慮して選定していきました。

「ザ・モデル型」の営業はざっくり言うと、「顧客接点を作る」「商談を決める」「導入から継続的なフォロー」という3段階で担当が分かれている営業手法のことです。

企業選定

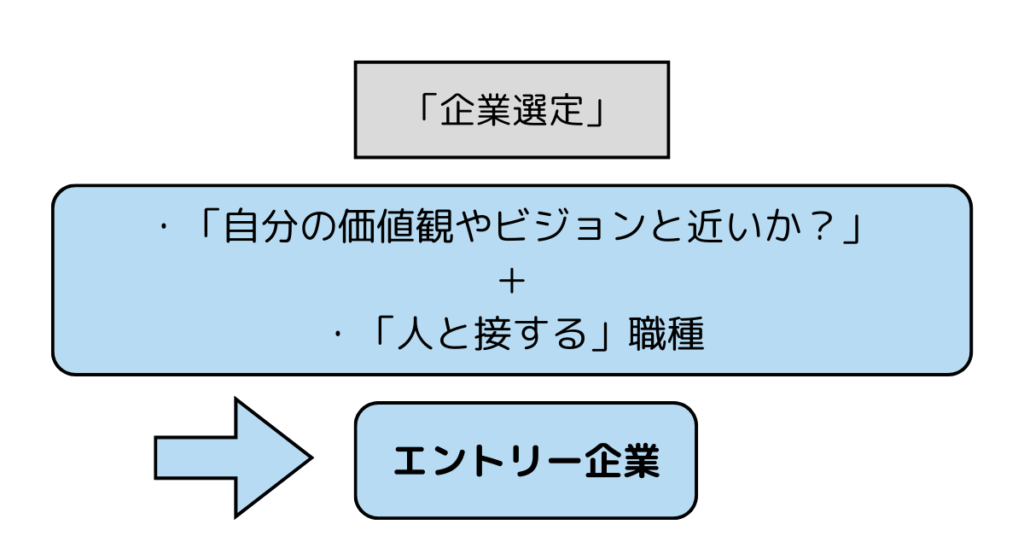

最後に、前項までで定めた「業界」と「職種」から個別の会社を選定していく「企業選定」を進めていきました。

筆者の場合は、自己理解フェーズで学んだコーチングの内容と「今回の転職で実現したいこと」を合わせると以下のようなイメージで考えていました。

個別の企業を選んでいく中では、会社の掲げている「企業理念」や「ミッション」「ビジョン」「バリュー」といった『MVV』や、創業者や社長の言葉から「自分の届けたい価値観やビジョンと近しい思いを持っているか?」という視点で絞っていきました。

そして、会社ごとに募集しているポジションが異なるため、前項の「人と接する仕事」という職種と合わせて絞り込みを行なっていきました。

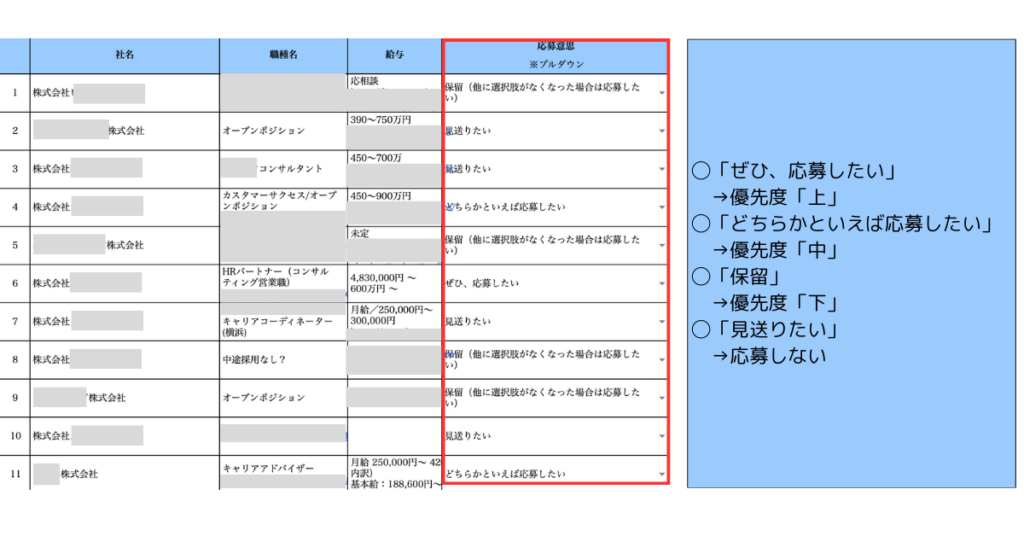

次に、絞った候補となる企業をリストに一覧表を作成し、その中で優先度を「上中下の3段階」+「応募しない」で分けてまとめていきました。

優先度の決め方ですが、筆者の場合は、「事業内容(業界)」と「ビジョン」が合っていそうだ!という感覚が大きかったものを中心に決めていきました。

最後に、作成したリストをもとに、優先度ごとに以下のように進めていきました。

◯優先度「上」→Wantedly経由でカジュアル面談、無ければ企業のHPからエントリー

◯優先度「中」→Wantedlyもしくは企業のHPからエントリー

◯優先度「下」→一旦保留、「上」と「中」の応募先が無くなった場合の候補

ただ、企業のホームページや求人票、OpenWorkなどの口コミサイトを用いたとしても、分かる情報やイメージできるものには限界がありますし、ましてや未経験での転職を検討されている方だと、

ぶっちゃけ、よくわからん!

という状況になることもあると思います。実際に筆者は何社かこのような状況になりました。

そういった事業内容や雰囲気がわからないものについては、とりあえずカジュアル面談を打診するのが良いと思います。

カジュアル面談とは、選考前に候補者と社員がカジュアルに話をして、互いの知りたい情報を交換する機会のことです。

【引用元】https://www.wantedly.com/hiringeek/recruit/casual_interview/

カジュアル面談の中で先方の担当者との会話を通じて、その部署や事業の全般的な内容を把握できますし、自身が今回の転職において重要視している内容や不明点についても面談の中で情報を集めることが可能です。

例えば、一口に「営業」といっても、「既存中心」なのか「新規中心」なのか、アプローチは「電話でのプッシュ型」なのか「WEB等で流入したプル型」なのかなど、この辺りも事前に情報があると、面接でアピールする戦略を考えやすいです!

そして、合わないと判断した際には選考に進む必要はないので、「悩んだらカジュアル面談を打診」という流れが良いと思います。

筆者は企業を調べる手段としてOpenWorkも活用していたのですが、こちらでオファーいただいた企業とも数社カジュアル面談をしましたので、こういったオファーを利用するのも1つの手段と思います!

最後に

今回は転職活動の第二回目として、「企業選定」について記事を書いてみました。

筆者は今回の自己理解から転職活動までのコーチをお願いする前は、企業選定が一番難しいと感じていました。

この点については、自己理解や自分のキャリアに望む方針が見えてきたことと、客観的な視点でコーチから企業選定についてアドバイスをいただいたことで比較的スムーズに進めることができました。

今回の経験から、ある程度の転職における軸を持ちつつ、面接や企業選定で粒度を高めていくような流れで、失敗も経験しつつ進めていくことで納得度の高い転職に近づけると考えています。

次回は、転職に関する内容の最後となる「面接編」を書きたいと思っています。

今回の記事の内容がキャリアブレイク中の方や、転職を検討されている方の何かしらの参考になれば幸いです。

今回も最後に今回の内容と関連のありそうな書籍を紹介して終わります。

業界についての理解や、動向などを探る資料として、やはり信頼度の高いこちらの2冊がおすすめです。表面上の情報と実際に面接などで聞く情報とで判断することでとミスマッチを避けることができると思います。

それでは(「・ω・)「

コメント