キャリアブレイク中で再就職を目指している筆者ですが、転職実現に向けて、自己理解を進めています。

もともと趣味であった読書も自己理解に関わる書籍を読むことが増えており、面白い本に出会う機会が増えています。

前回は、平野 啓一郎さんの『私とは何か 「個人」から「分人」へ』という書籍を読んだ気づきや感想を書いてみました。

今回も同様に、最近読んだ書籍の中で面白かったと感じた精神科医の泉谷閑示さんの『「普通がいい」という病』についての気づきや感想を書いていきたいと思います。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

実は頭より優れている!?心の声

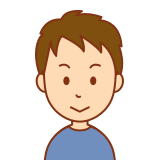

いきなりですが、あなたは日常で何かを考えたり、判断する際に、感情などの「心」で判断していますでしょうか。

思い返してみると、筆者は基本的に「心」でなく、「頭」で判断して行動してきたことが多く、「心」よりも「頭」が信用できると考えています。

「心」より「頭」

理屈や根拠で判断していることが多いです。

そして、私と同じように、「心」より「頭」優先で判断をして行動している人が多数派だと思います。

しかし、この書籍の著者は「頭」より「心」が優れていて、「心」が重要であることを主張しています。

なぜ「心」より「頭」が正しいと思っているのか?

なぜわれわれは「心」よりも「頭」が優れている、正しいと思っているのでしょうか。

それは、幼少期から「心」より「頭」が信頼できるという教えを受けてきたことによって、「頭」の判断が正しいという価値観が生まれているためです。

著者は以下のように説明しています。

私たちは、幼い頃から徹底的に科学的・合理的な考え方を叩き込まれ、理性こそがもっとも信頼できるものだと教え込まれて育ってきています。

【引用元】「普通がいい」という病/泉谷閑示

この「心」<「頭」の考えについては、筆者の例で言いますと、「休職」「離職」を経験することになった会社は、完全に「頭」で判断して入社を決めました。

先々のキャリアを考えたら、無形営業、SaaS、HRテックの経験は転職に有利なキャリアになると考えて決めたのですが、まさに「頭」で判断していたと思っています。

「頭」では良いと思っていた反面、「心」では違和感を感じていました。

というのも、面接官だった上司とは、Webで一回、対面で一回の合計二回ほどお話ししたのですが、言葉にはできない「違和感」を感じていたことを覚えています。

明確な理由がなく、強いて言えば「なんとなく」

「この上司とは合わなそう」「あまり一緒に働きたくない」と思っていました。

実際に入社して仕事をしましたが、上司とは相性が合わずに退職してしまうことになったため、結果としては、信頼できる理性=「頭」の判断に従ったものの、失敗に終わることとなりました。

この経験を改めて振り返ってみて、「頭」で考えた理屈だけでなく、「なんとなく」や「違和感」という「心」の訴えも判断材料とするべきだと感じました。

「頭」が「心」に蓋をする

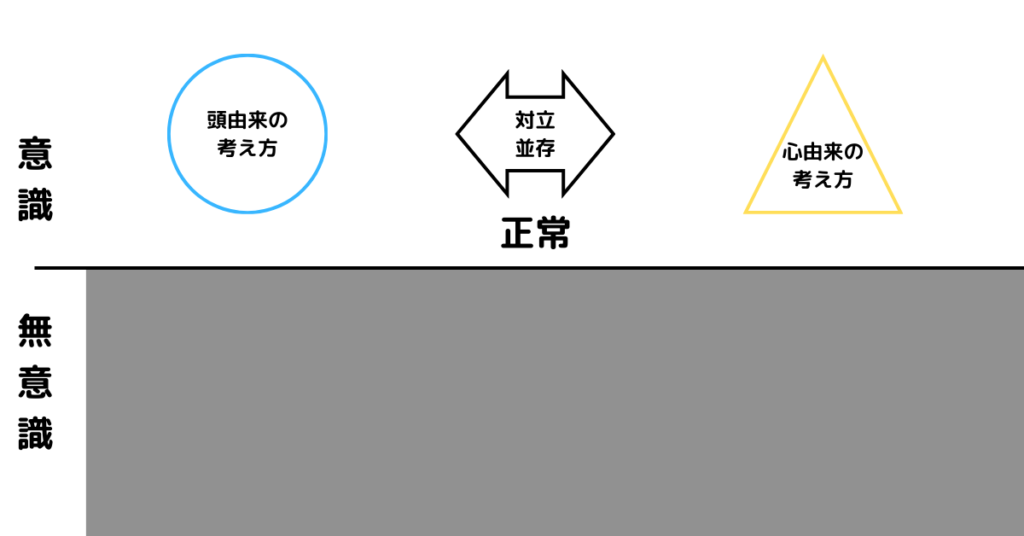

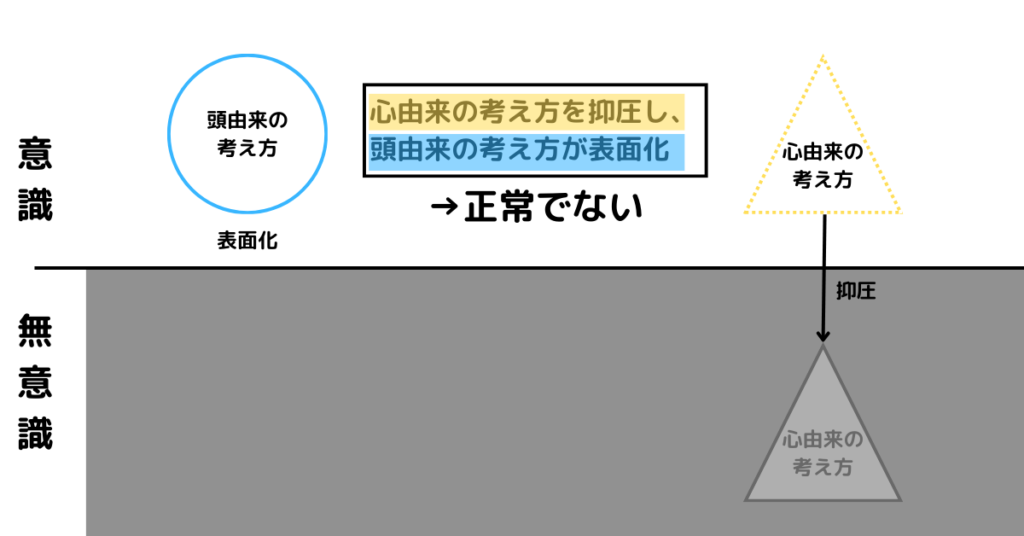

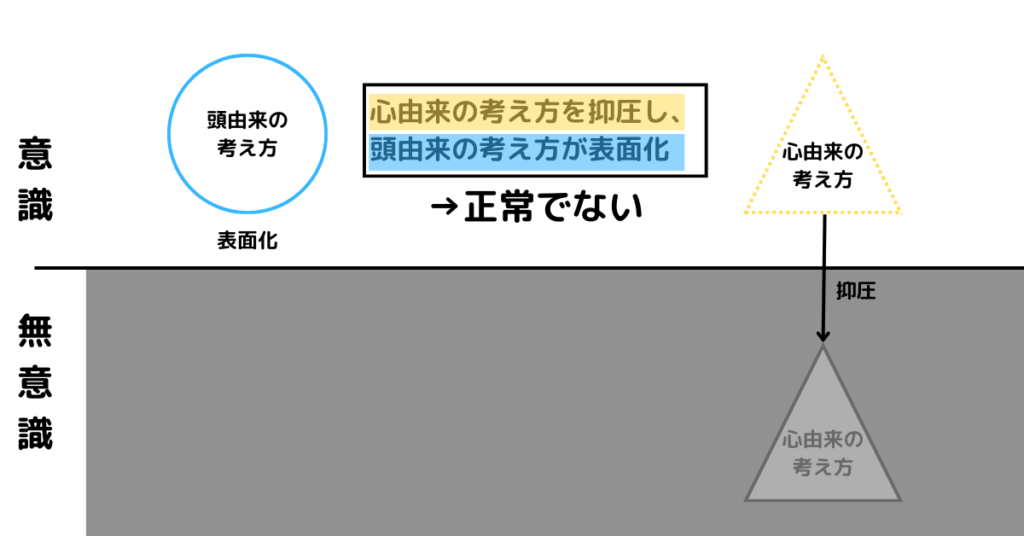

著者は、「葛藤」という言葉を用いて、「頭由来の考え方」と「心由来の考え方」があり、この二つは、対立して並存していることを説明しています。

本来は、この対立している状態は、「葛藤できる健康な力がある」ということなのですが、人間はどちらか一方にしてスッキリしたいと考える傾向にあります。

そのため、前項でも触れたように、「心」<「頭」と考えているので、「頭由来の考え方」が「心由来の考え方」を表面化しないように抑圧するということが起こっています。

「葛藤=対立」を解決したいがために、「心」を押さえ込み、「頭」が表面に出てきている状態です。

この状態が続いていると、そのうち「心」に限界が訪れて、行動するエネルギーを出さなくなり、『うつ』などの症状に発展してしまいます。

「自社サービスに自信を持てない営業が、自社サービスを売り続けていると心を壊す」という話を聞いたことがありますが、

「売りたくない」という「心」を、「売らないと生活できない」という「頭」が抑圧したことによる事象ですね。

もっと心に委ねていく

前項までで、われわれは「心」より「頭」の判断を優先しがちであることを書いてきました。しかし、冒頭に述べたように、著者は「頭」より直感=「心の判断」の重要性を主張しています。

直感というものは理性を超える洞察力を持っている。目に見えるものを超えて、対象の本質を見抜くことが出来る。

【引用元】「普通がいい」という病/泉谷閑示

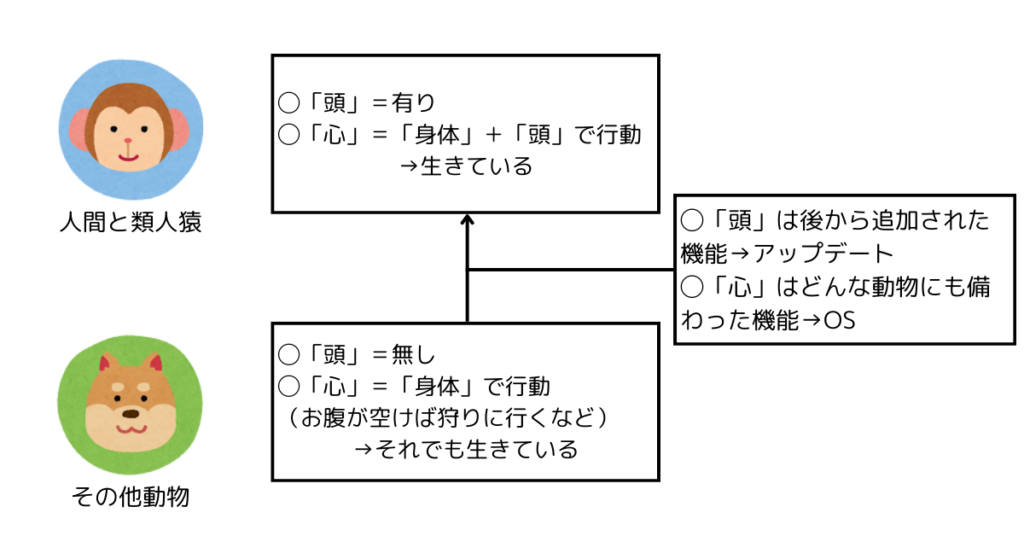

例えば、動物には「頭」=「理性」が無く、「心」=「身体」で行動を起こし、生きています。(ex.空腹なら狩りに行くなど)

逆に、われわれ人間と類人猿は「頭」を持っていますが、「頭」という機能を持っていない動物も種として生き残っています。

他の動物には「頭」がなく、「心」だけの種も生き残っていることから、生きていくために重要なのは「心」という機能であり、「頭」は後から追加された機能であるということです。

イメージとしては、スマホやPCの「OS」=「心」

「アップデート」=「頭」というイメージです。

そして、「心」<「頭」の考え方は、もともとあった「心」という機能を後から追加された「頭」という機能が抑圧している状態のことを指します。

本来は、中心となる機能は「心」の方であるにも関わらず、「頭」は「心」の判断が理解できないから「出鱈目」や「気まぐれ」と思い、コントロールしようとする。

そのため、「心」が抑圧されてしまうという事象が発生します。

前項で書いた筆者の転職の失敗についても、「なんとなく」という「頭」で理解できなかった根拠であったために抑圧してしまった結果、失敗してしまった例ですね。

しかし、「心」を抑圧し続けるとエネルギーが出なくなったり、行動自体ができなくなってしまいます。

実生活を送っていくうえでは、「心」だけで生きていくことは難しいと思いますが、「頭」だけでなく、もっと「心」の声や判断を考慮して、選択していくこと。

もっと「心」に委ねて生きていくことが必要だと思いました。

コーチからも「頭」で考えすぎる傾向にあることを指摘されているので、もっと「心」にも目を向けて、「心」も交えて判断していきたいと思います!

なぜか「普通がいい」と思っている

われわれは、「普通であること」=「良いこと」や「幸せ」と思っています。

普通に学校を卒業して、普通に就職して、普通に結婚して、普通に子供が産まれて、普通に家を買って・・・・。

そういった普通に生きていきたい。

なぜ「普通であること」=「良いこと」という考え方になったのでしょうか。

「普通」の裏側にある価値観

われわれが日常的に使っている「普通」とはそもそもどういう意味でしょうか。

特に変わっていないこと。ごくありふれたものであること。それがあたりまえであること。また、そのさま。

【引用元】デジタル大辞泉/小学館

日常的に「普通」という言葉を聞くと、引用した内容と近しいイメージが浮かんでくると思います。

ですが、「普通に生きる」「普通がいい」という時の説明としては少し言葉が足りないようにも思います。

その理由としては、「普通」という言葉には、「社会適応している」「標準的」「多数派」というような、本来の意味だけでない他の意味を持った価値観も含まれた言葉になっているためです。

「普通に幸せになる」というのは、

「特に変わっていない」+「社会適応して、標準的・多数派である」→「幸せになる」ということ。

キャリアブレイクも「普通ではない」と思われがちですが、まさに「社会適応」「標準的」「多数派」の点で、「普通ではない」と思われていると感じます。

なぜ普通を望むのか?

「普通」という社会適応していたり、多数派であろうとする理由としては、どこかで自分自身が否定された経験からきています。

例えば、幼少期に、自分の個性だったり、自分らしい考え方や行動がどこかで否定されてしまったことで、否定されることを恐れて普通であることを望むようになります。

例えば、小学生の頃に好きだったものが、中学生・高校生になって「幼稚だ」と言われた経験はないでしょうか。

自分が好きだと思っていても、否定されないように周りに合わせるということは誰しも経験があると思います。

周りから否定されないように、多数派でいるように振る舞うことが「普通」であり、「否定されない状態=普通=幸せ」と考えるようになります。

しかし、「否定されないこと」は、本当に「幸せ」ということになるのでしょうか。

幸せは普通ではない

筆者が幸せを感じる瞬間を考えてみました。

旅行に行く、音楽をする、友達と飲みに行く時に幸せを感じます!

旅行や音楽、飲み会は、休みや時間を確保したり、お金を払ったりして得られることであり、「普通」の状態ではありません。

筆者にとっては、旅行や飲み会は好きですが、逆に一人でゆっくり過ごすのが好きな人もいます。

その人にとっては、仕事や友人といる時間=「普通」であり、一人でゆっくり過ごす時間=「普通ではない時間」が「幸せ」ということです。

そして、「普通が幸せなのか?」を考える上で重要となるポイントは、「幸せ」は人によって異なるという点です。

人によって異なる「幸せ」は「頭」由来ではありません。

われわれは、「自分の主観」で、自分の「心」が心地よいなどのポジティブにはたらくことを「幸せ」と感じます。

「普通」という周りから否定されない生き方は「頭」で生きているということであり、その生き方は「幸せ」ではありません。

自分が「幸せ」に生きるためには、「普通」といった「頭」で考えたことでなく、自分の「心」がポジティブに感じる出来事を増やしていくことが手がかりになります。

前項の主張と重なりますが、「頭」だけでなく、自分の感情や心の声を聞いて、「心」と「頭」を両立させていくことを意識していくことで、「心」を満たして「幸せ」に近づける生き方だと思います。

「普通」は安心ですが、「幸せ」ではないということですね。

幸せに生きるためには?

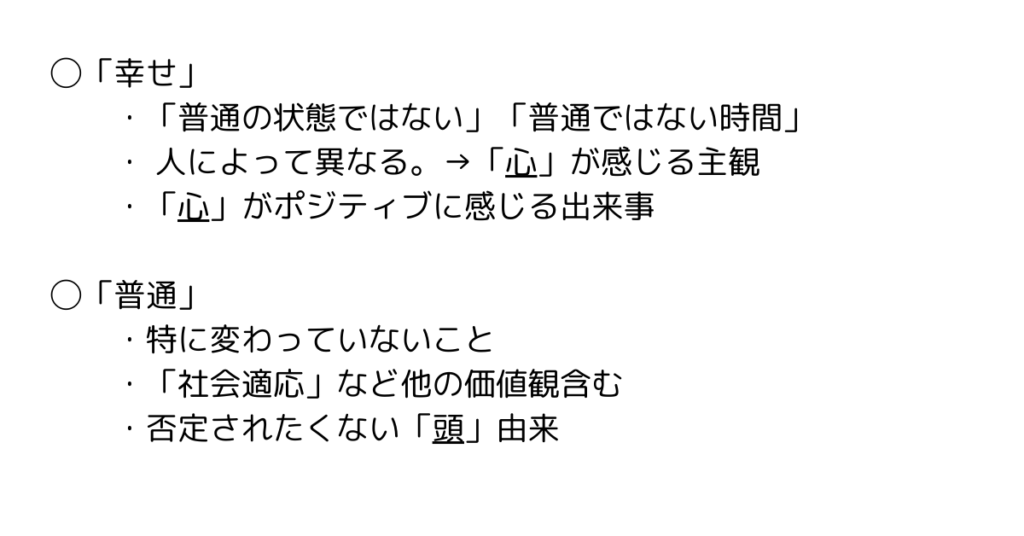

前項では、「普通に幸せになりたい」に対して、「幸せ=普通の状態ではない」ということ、「幸せ」とは主観であることなどを書いてきました。

そして、「普通」というのは、「特に変わっていないこと」「あたりまえであること」という意味でした。

言い換えると、「普通」は「多数派=マジョリティ」といえます。

そして、「幸せ」は、「普通の状態ではない」ので言い換えると、「マジョリティではない」=「少数派=マイノリティ」ということになります。

上記を踏まえると、「幸せ」に生きていくことは、自分の主観で「心」を満たし、自分だけのマイノリティな道を進む生き方ということになります。

多数・少数ということが、決して物事の価値を図る基準にはならない

【引用元】「普通がいい」という病/泉谷閑示

自分の道を見つけて進む

当たり前の話しですが、家族などどんなに親しい、近しい間柄でも個性も価値観も違う別の人間です。

そして、人それぞれ感じる「幸せ」は主観的なものであるため、自分が幸せに感じる生き方は自分だけしか分かりません。そのため、誰かがもたらせてくれるものではなく、自分自身で探し出すものです。

「普通」「多数派」「マジョリティ」が「幸せ」と感じる人もいると思いますが、何より大事なのは、自分自身がどう感じるかという点です。

同時に、生きていくためには、人に喜ばれる、人に役立つことによって他者に価値を提供することも必要です。

つまり、自分が「幸せ」に生きていくためには、自分の「心」が喜ぶことを知り、自分の長所や個性を活かして、他人に貢献することが必要になります。

そのためにも、自己理解を深めて、自分だけの道を見つけ、進む生き方が「自分が死ぬ時に後悔しない生き方」につながると思いました。

最後に

今回は『「普通がいい」という病』を読んだ感想や気づきを書いてみました。

自己理解、コーチングを受けている状況ということから、「心の声や心の判断に委ねていく」という「心」に重きを置いた考え方が印象的でした。

「頭」で考えていくことも必要だとは思うのですが、過去を振り返ってみたときに、後悔していたり、失敗したなと思うことは、「心」でなく「頭」で判断してきたことが多いように思いました。

書籍を読んで、「心」を大事にしていくことに対して、背中を押してもらえたように感じました。

今後は「心」を意識するとともに、自分だけの道を見つけて進んでいきたいと思います。

最後に、著者の別書籍で、筆者が過去に読んだことのあるものを紹介して終わりにしたいと思います。

今回の書籍と同じく、「心」と「頭」に関する考え方や、「意味」と「意義」に関する考え方が印象的でした。

また読み直したいと思います!

それでは(「・ω・)「

コメント