コーチと自己理解を進めている関係で、自己理解に関わる書籍を色々と読んでいます。

自己理解の本を読んでいると、根本的な疑問として、

そもそも「自分」ってなんだろう・・・?

という根本的な疑問が浮かんできます。

そんな状況でしたが、コーチより紹介いただいた平野 啓一郎さんの『私とは何か 「個人」から「分人」へ』という書籍を読み、ヒントになりそうな気づきを得られましたので、今回はこちらの書籍を読んだ気づきや感想を書いていきます。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

唯一無二の自分は無い?『分人』とは?

『分人』とは

まず、「自分」とは何か、「私」とは何かと考えてみると、「唯一無二の絶対的な自分」がいるというイメージを持っていました。

どこか自分の奥深くに「本当の自分」がいるように思っているけど、どうすれば見つけられるのか分からない・・・。

しかし、著者の考えは違い、考え方の根本が『分人』という言葉で説明されています。

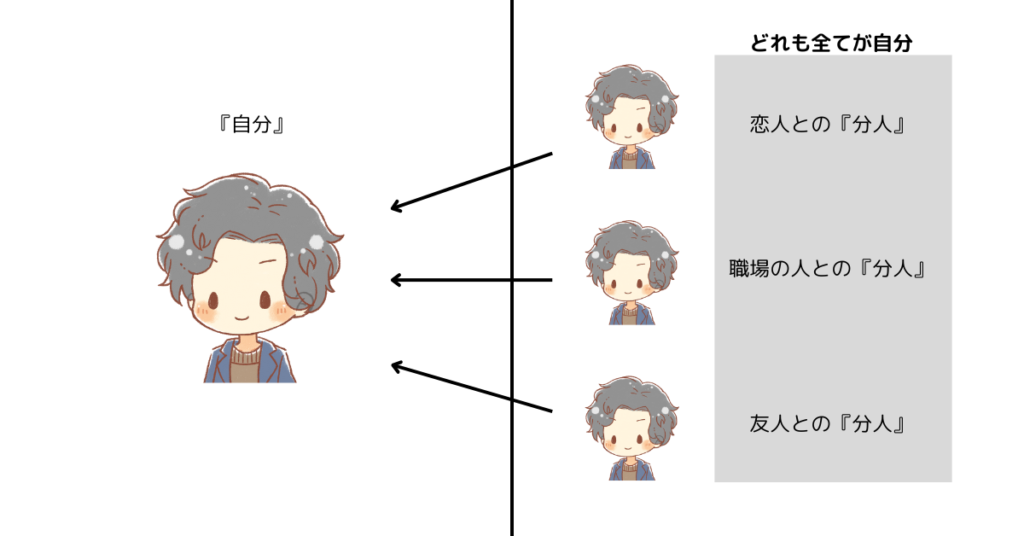

分人とは、対人関係ごとの様々な自分のことである。

【引用元】私とは何か 「個人」から「分人」へ/平野 啓一郎

「対人関係ごとの様々な自分のこと」ですので、

恋人との『分人』、職場の人との『分人』、友人との『分人』など、

それぞれに個人(自分)よりもっと小さな単位として『分人』があるというイメージです。

そして、その『分人』はどれもが自分であるという考えです。

分人は自然に出来上がる

「相手によって、様々な自分がいる」という前提で考えてみると、以下のようなことが思い当たります。

例えば、

◯職場の人と接する自分

◯友人と接する自分

この二つは同じ自分でありながら、異なる自分であるということがイメージできます。

また、友人関係についても

◯社会人になってからの友人

◯大学時代の友人

◯地元の友人

など異なる交友関係があり、その中でも

◯今でも仲の良い友人

◯会ったら少し話す友人

◯挨拶程度の友人

と相手によって、様々な自分が使い分けられていたことが思い当たります。

それもそのはずで、『分人』は相手と良好な関係を構築するために自分自身が生み出すものであり、

この人にはこんな自分、こんなキャラクターで接しよう

というような、意図的に作り出した自分ではなく、自然とできているのが『分人』になります。

私たちは、極自然に、相手の個性との間に調和を見出そうとし、コミュニケーション可能な人格をその都度生じさせ、その人格を現に生きている。

【引用元】私とは何か 「個人」から「分人」へ/平野 啓一郎

『分人』は自然にできているがゆえに、「嬉しいことは嬉しい」、「悲しいことは悲しい」というような感情も素直にそのままに受け止めることができます。

「意図的に演じている」のであれば、「本当の自分じゃない」と一歩引いた感覚で受け止めることになるため、素直に感じるという事実が自分自身であることの証明といえます。

そのため、「相手によって仮面を使い分けて、キャラクターを演じ分けている」のではなく、「相手に合わせて適した自分が対応している」というイメージが近いと感じました。

自分とは変化していくもの

この『分人』の考え方を踏まえると、相手によって変わるということは、「自分」とは、不変ではなく、変化していくものになります。

『分人』の話はわかったけど、改めて「今の自分」って何だろう・・・?

著者は、「今の自分=『分人』の構成比率」で成り立っていると説明されています。

イメージしやすい例として、「中学時代の友人が、高校に入ったら変わってしまった」というような出来事に心当たりはないでしょうか。

これは、友人を構成している「中学時代の『分人』」が減り、「高校での『分人』」が増え、「友人の『分人』の構成比率が変わった」ことによって起こっています。

『高校デビュー』や『大学デビュー』という言葉は、「『分人』の構成比率が変わった」と言い換えることができますね!

振り返ってみると、筆者自身も、「学生時代の頃の自分」から「今の自分」は変わっていると感じており、それは「付き合う人たちが変わった」=「『分人』の構成比率が変わった」と考えると、この変化を理解できると感じました。

『分人』まとめ

簡単に本項をまとめると以下のようになります。

◯自分には、相手によって変わる『分人』があり、そのどれもが自分であるということ。

◯『分人』の構成比率で「自分」ができている。

◯自分とは、唯一無二のものでなく、変化していくもの

自分を好きになるには相手が必要

筆者は、キャリアブレイクからの社会復帰を目指して、再就職するために自己理解を進めています。

当面のゴールは再就職を目的としていますが、自己理解には、「自分を知り、良さを見つけて、自分を好きになったり、活かす」という効果も期待できると考えています。

ですが、

そうは思うけれど、自分の良くない部分や、劣っている面にばかり目がいくし、そういう面は一番自分がわかっているので、自分をポジティブに受け入れるって難しい・・・。

と思うことも多く、自分自身をポジティブに受け入れることは難しいと感じていましたが、この点についても書籍にヒントが書かれていました。

「誰といるときの自分(『分人』)」が好きか

前項でまとめたように、『分人』には以下のような特徴があります。

◯自分には、相手によって変わる『分人』があり、そのどれもが自分であるということ。

◯『分人』の構成比率で「自分」ができている。

◯自分とは、唯一無二のものでなく、変化していくもの

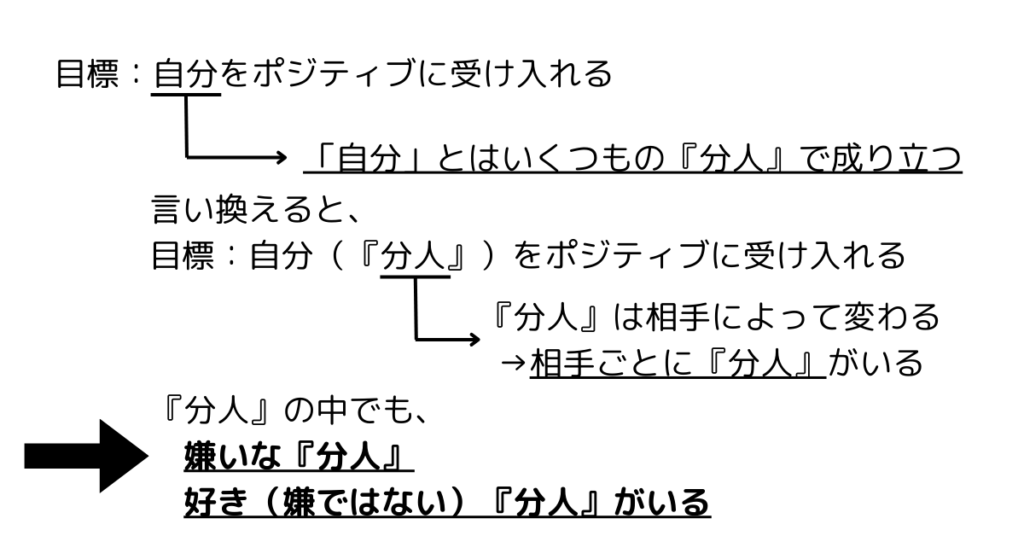

この中で、「自分を好きになる」を考える際には、「相手によって変わる」「どれもが自分である」がポイントとなってきます。

上記を踏まえ、改めて「自分をポジティブに受け入れること」を考えてみました。

「どれもが自分である」ということは、「自分とはいくつもの『分人』で成り立っている」と言い換えることができます。

「『分人』は相手によって変わる」ということは、「相手ごとに『分人』がいる」と言い換えることができます。

「唯一無二の自分」はなく、『分人』という前提で考えてみると、自分の全ては好きになれなくとも、自分を構成している『分人』の中で、「どの『分人』が好きか?」つまり、「誰といるときの自分(『分人』)が好きか」と考え方を変えることができます。

上司といる時の自分(『分人』)は嫌いだけど、

友人Aといる時の自分(『分人』)は悪くない!

「唯一無二の自分」という考え方だと難しかった「自分をポジティブに受け入れること」も、『分人』を用いると考えやすいと感じました。

そして、好きな『分人』の比率を上げるためには、好きな相手と過ごす時間や頻度を増やすことで構成比率を上げることができます。

嫌な『分人』の構成比率を減らすために、その相手との飲み会を断るということも有効だと思いました!

相手の成功は自分のおかげ、相手の失敗は自分のせい

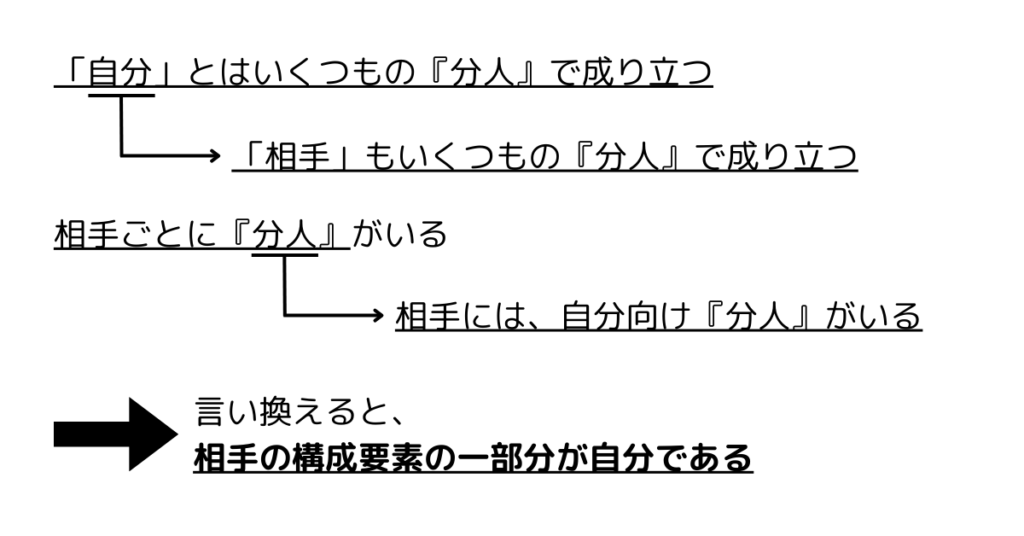

「自分」はいくつもの『分人』で成り立っており、『分人』は相手ごとに生まれます。

これは相手側から考えると、相手もいくつもの『分人』で成り立っており、相手にも自分に向けた『分人』がいることになります。

つまりは、「相手の構成要素の一部が自分である」ということです。

相手が自分向けに作っている『分人』の比率の分だけ、間接的に自分が関与していると言えます。

ここで、相手の行動や成果の捉え方を考えてみると

その人の成功は、構成要素の一部である自分向けの『分人』のおかげで成功

その人の失敗は、構成要素の一部である自分向けの『分人』のせいで失敗

ということができます。

この考え方があれば、相手の成功を一緒に喜ぶことができたり、相手の失敗は一緒に考えたり、次に向けたアクションを取るなど、「我関せず」や「他責」でなく、「自分ごと」として受け止められると感じました。

逆の立場で自分の失敗は「自分だけのせいではない」と考えることができれば、少し気持ちが楽になるとも思いました!

人の成功を羨んだり、自分の失敗も自分だけのせいではない、と捉え直すことができれば、人生が少し生きやすくなると感じました。

最後に

今回は、『私とは何か 「個人」から「分人」へ』という書籍を読んだ感想や気づきについて書いてみました。

改めて、一番インパクトがあったことを振り返ってみると、「本当の自分は唯一無二でない」という点だったと感じます。

生きていると自分の周りの様々な人と関わって生きていくことになりますが、そのどれもが自分であり、変わっていくものと考えられるようになると、

「どこまでも終わらない本当の自分探し」が終わり、変化していくものとして柔軟な視点で自分自身を考えていけるように感じました。

そして、本書籍を読んで、自分も相手もお互いに『分人』を作り出すという著者の考え方にも共感を覚えました。

というのも、ここ最近コーチと自己理解を進めている中で、価値観ピラミッド(価値観ランキング)というものを作成しており、私の価値観には「受容」という価値観があります。

「受容」=「お互いを受け入れること」と考えていましたが、『分人』の考え方でいくと、「受容」=「お互いに『分人』を作り出すこと」と言い換えられると思ったので、自身の価値観を新しい視点で捉えることができたと感じています。

個人的に、ここ最近読んだ本の中で一番面白く感じた内容でしたので、本記事を読んでご興味が湧いたらぜひお手に取ってみてくださいね。

2012年にTEDで著者が登壇されていた動画もよろしければご参考にどうぞ!

それでは(「・ω・)「

コメント